科學家破解感知苦味的受體結構

早期的四足類動物離開了海洋,勇敢地登上陌生的陸地,***終演化出了爬行類、鳥類以及哺乳類等陸生動物。這些曾擁有共同祖先的四足動物,為什么在今天展現出了迥異的大腦特征?一些在我們看來較為“低等”的動物的大腦,為什么卻擁有令人羨慕的神奇再生能力?

***新一期《科學》雜志的封面通過4篇研究論文,揭示了爬行動物與兩棲動物大腦演化過程中的關鍵創新,講述了那些前所未聞的大腦演化故事。

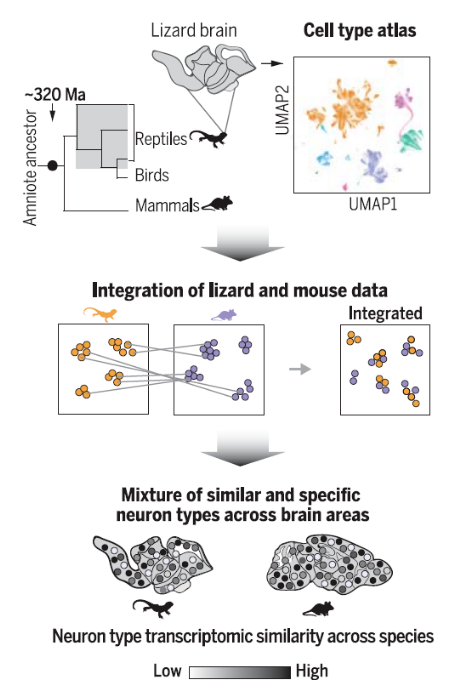

以往,科學家在研究脊椎動物大腦演化時,關注的往往是不同物種腦區層面的相似性。而***新研究能夠深入細胞層面,聚焦不同細胞類型在大腦演化中扮演的角色。

這些關鍵突破的出現,離不開單細胞空間轉錄組學的發展。過去幾年,科學家已經在小鼠的特定腦區鑒別出數百種細胞,但如此眾多的細胞類型和腦區如何演化,僅僅依靠對小鼠大腦的研究顯然無法解決。

在4項***新研究中,多個國家的研究團隊分別對爬行動物和兩棲動物大腦的細胞類型演化進行了深入探索。

在其中一項研究中,來自馬斯克?普朗克大腦研究所的團隊選擇的研究對象是鬃獅蜥(Pogona vitticeps)。借助單細胞RNA測序技術,他們創建了這種爬行動物的全腦細胞圖譜,并且在與小鼠腦細胞圖譜的對比中,顛覆了哺乳動物大腦演化的一個核心觀點。

此前的研究普遍認為,由于哺乳動物由爬行類演化而來,因此哺乳動物的大腦應該以爬行類的基本特征為主,并輔以一些新的特征。

▲研究團隊對不同脊椎動物的神經元演化開展了轉錄組學分析

但在***新研究中,通過對高分辨率圖譜的對比,研究團隊觀察到幾乎所有腦區的細胞類型都存在差異。在保守的腦區中,同樣存在全新的細胞類型。保守與創新細胞類型的共存說明,腦細胞類型在演化上具有可塑性。因此,爬行動物與哺乳動物在共同祖先的基礎上,各自獨立演化出自身的神經元與神經回路特征。

同期的另外兩篇論文共同研究了一種神奇的兩棲動物:美西鈍口螈(Ambystoma mexicanum)。這種蠑螈是動物研究中的當紅明星,它們因脊椎、心臟與四肢能夠再生而。更夸張的是,它們不僅能形成新神經元,連大腦都具有一定的再生能力。

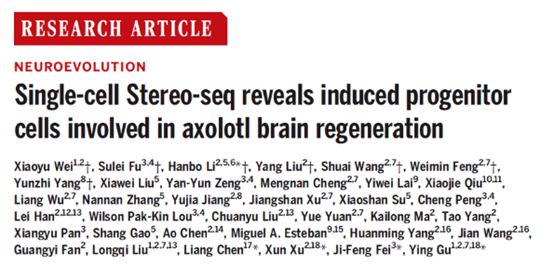

美西鈍口螈(以下簡稱蠑螈)的大腦是如何再生的?為什么它們的再生能力如此強大?這些研究對蠑螈的大腦進行了單細胞轉錄組學分析。

其中,來自瑞士和奧地利的研究團隊探索的問題是,蠑螈能否再生出大腦中的所有細胞類型,包括腦區間的連接。

這項研究利用單細胞RNA測序繪制了蠑螈大腦的細胞類型圖譜,從而明確了其中的所有細胞類型,包括不同類型的神經元、祖細胞等。一個出人意料的發現是,在祖細胞分化為成熟的神經元的過程中,大量祖細胞會經歷一個中間階段:成神經細胞,而這種細胞此前被認為是蠑螈不具備的。

隨后,研究團隊切除了蠑螈大腦的一部分,從而測定大腦再生過程中產生的新細胞類型。結果,所有被切除的細胞類型都得到了恢復、被切斷的神經元連接也重新連接,這意味著再生區域的原始功能可以重新恢復。

▲蠑螈大腦的結構、保守性與神經再生過程

而在與哺乳動物的對比中,蠑螈的腦細胞與哺乳動物的海馬體、嗅覺皮層表現出高度相似性,其中一種細胞類型甚至與哺乳動物的新皮層具有相似性(哺乳動物具有6層新皮層,兩棲動物則不具備這一結構)。這些發現說明,上述腦區在演化中具有保守性,或者各自演化出相似的特征;而哺乳動物的新皮層可能擁有來自兩棲動物腦部的祖先細胞。

另一項由杭州華大生命科學研究院主導的研究,揭示了蠑螈具有強大再生能力的關鍵線索。作者分析了蠑螈的大腦發育和再生過程,并構建了***蠑螈腦再生時空圖譜。

在造成皮層區域損傷后,研究團隊觀察了蠑螈大腦從損傷到再生修復的過程,并且從中找到了關鍵的細胞變化。傷口區域很早就出現了新的神經干細胞亞群,它們由附近的其他神經干細胞亞群受刺激后轉化而來,并在后續的再生過程中新生出神經元,以填補損傷部位缺失的神經元。

▲時空圖譜展示了蠑螈大腦的發育與再生過程

研究團隊還對比了蠑螈大腦分別在發育與再生過程中的神經元形成,發現這兩個過程高度相似。因此研究猜測,這或許是腦損傷誘導了蠑螈神經干細胞逆向轉化,回到發育時期的年輕化狀態,以啟動再生過程。

***后一項研究由哥倫比亞大學的研究團隊領銜。此前的研究告訴我們,脊椎動物認知功能的演化與前腦的兩項關鍵創新有關:哺乳動物的6層新皮層,以及蜥形類(包括爬行動物與鳥類)的背側室嵴。但它們的產生過程并不清楚。

***新研究建立了歐非肋突螈(Pleurodeles waltl)大腦的細胞類型圖譜,與其他四足動物的對比顯示:蜥形類的一部分背側室嵴的出現,要追溯到四足動物祖先;相反,這些歐非肋突螈卻不具備哺乳動物新皮層的細胞與分子特征。由此,這些發現為兩項創新的出現提供了重要線索。

對于這4項研究,同期的觀點文章點評道:“這些文章均產生了大量單細胞數據集,并通過對已有公開數據的挖掘,展示了數據分享的重要性,以及積累來自不同物種的單細胞數據、用于比較演化過程的力量。”

相關產品

全部評論(0條)

推薦閱讀

-

- 用于結構健康監測和機器人感知的超高靈敏度各向異性壓電傳感器

- 點擊藍字 關注我們研究背景在眾多應用場景中,對于可實時全面感知微小機械刺激的柔性傳感器需求極為迫切。對各類機

-

- 磷酸鋁 ALD 破解高鎳鋰電正極材料結構疲勞難題

- 英國華威大學及法拉第研究所發表于《PRX Energy》的一項突破性研究成果揭示了 PALD(粉末原子層沉積)技術在抑制高鎳正極材料結構疲勞方面的潛力,為高電壓鋰電體系的商業化應用鋪平了道路。

-

- 微絨毛結構賦能傳感器:同步壓縮實現超寬壓力范圍精準感知

- 研究背景柔性壓力傳感器在人機交互、可穿戴健康監測、物理信號監測等領域應用廣泛,其靈敏度、工作范圍和壓力分辨率至

-

- 日本INSENT電子舌:醫藥苦味掩味效果評估

- 為解決克拉霉素的強烈苦味問題,提高兒童患者的用藥依從性,“青島大學”在研究采用熱熔擠出技術結合固體分散體策略,制備掩味干混懸劑,并利用電子舌技術進行客觀評價。

-

- 【視頻】Phenomenex科學家話#SPE 的目標

- 【視頻】Phenomenex科學家話#SPE 的目標

-

- 人工智能如何賦能科學家的工作

- AI驅動的LIMS提升數據管理與企業效能

-

- 用戶感知測試解決方案

- 現代IT應用系統的構建技術正在變得越來越復雜,而業務系統的運行對應用系統的用戶感知體驗要求越來越高。5G技術和工業應用的結合也對最終終端側的工業應用質量

-

- 對象感知抖盒子(Object-awareShake-the-Box)

- 對象感知抖盒子(Object-awareShake-the-Box)

-

- 靶向細胞表面受體的基因導入系統重要原因

- 闡述靶向細胞表面受體基因導入系統意義,從應用、傳遞、實驗方法、優勢潛力,揭示其在生物醫學領域的地位。

-

- 通過電子鼻和電子舌關聯性對不同口味綠茶苦味和澀味的檢測

- 德國AIRSENSE電子鼻用作仿生嗅覺儀器,可快速收集和評估樣品的氣味信息。它已被應用于食品質量檢測的許多研究領域,例如小麥,水果,肉類,葡萄酒和茶。

①本文由儀器網入駐的作者或注冊的會員撰寫并發布,觀點僅代表作者本人,不代表儀器網立場。若內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。

②凡本網注明"來源:儀器網"的所有作品,版權均屬于儀器網,轉載時須經本網同意,并請注明儀器網(www.189-cn.com)。

③本網轉載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

④若本站內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi

參與評論

登錄后參與評論